La voracidad del instante digital en el que nos encontramos, con su inmetabolizable sobredosis de datos, desemboca en una actitud generalizada de ansiedad y superficialidad. Una excitación mediática que solo es posible saciar a través de constantes raciones de ligereza y estruendo. Tiempo propicio para el azúcar y la grasa televisiva, la hostia en 140 caracteres y la estupidez multicanal.

Probablemente uno de los pilares de nuestra idílica época sea el denominado entertainment, con sus ídolos procesados. Esta industria, la del entretenimiento, entre sus muchas capacidades cuenta con la de poder despojar de toda complejidad y verdad eso que llamamos contenidos culturales, con la dudosa intención de hacerlos más accesibles; favoreciendo que estos sean cada vez más elementales, predecibles, edulcorados, y, casi siempre, frívolos.

Por ello, que tengan audiencia autores -en el más extenso sentido del término- como la ilustradora Paula Bonet (Vila-real, 1980), no es gratificante desde una perspectiva intelectual. Diría que es vital para no ser arrollados definitivamente por la predominante deriva de artificialidad cultural.

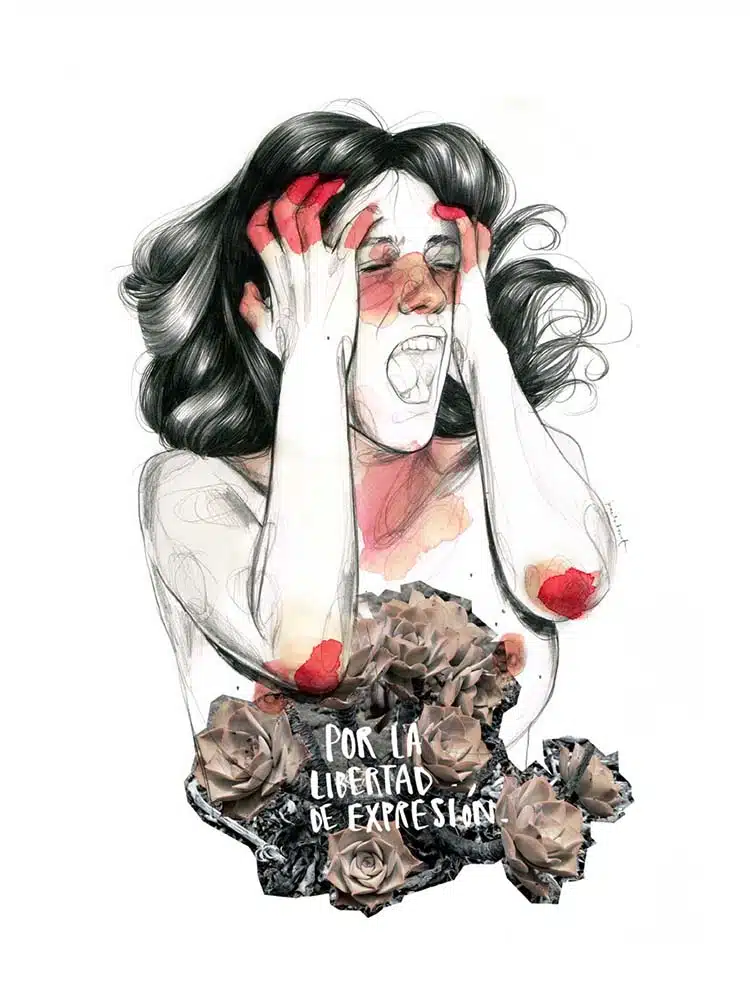

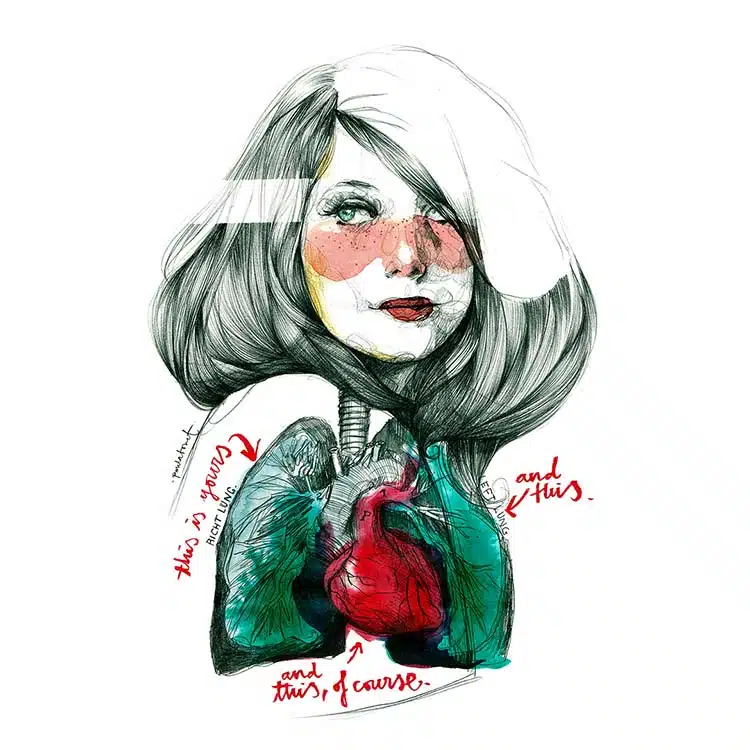

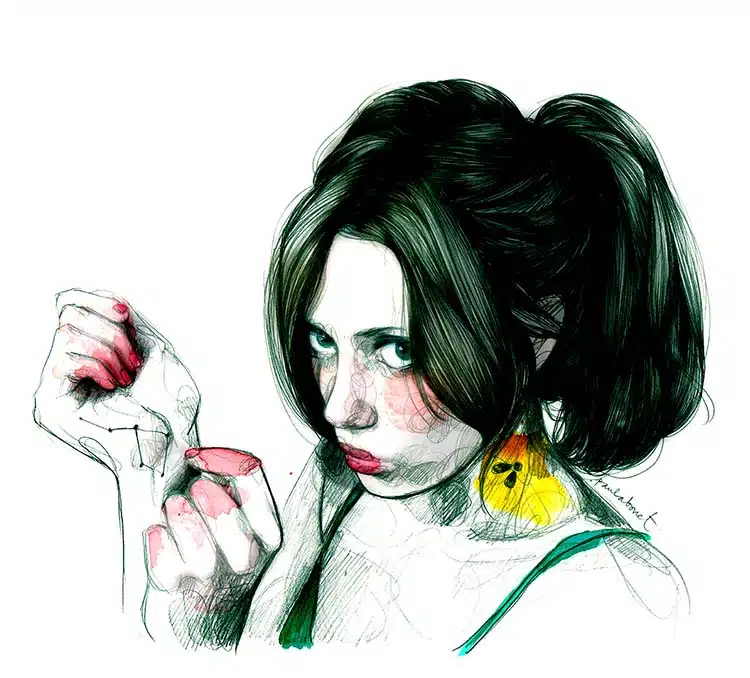

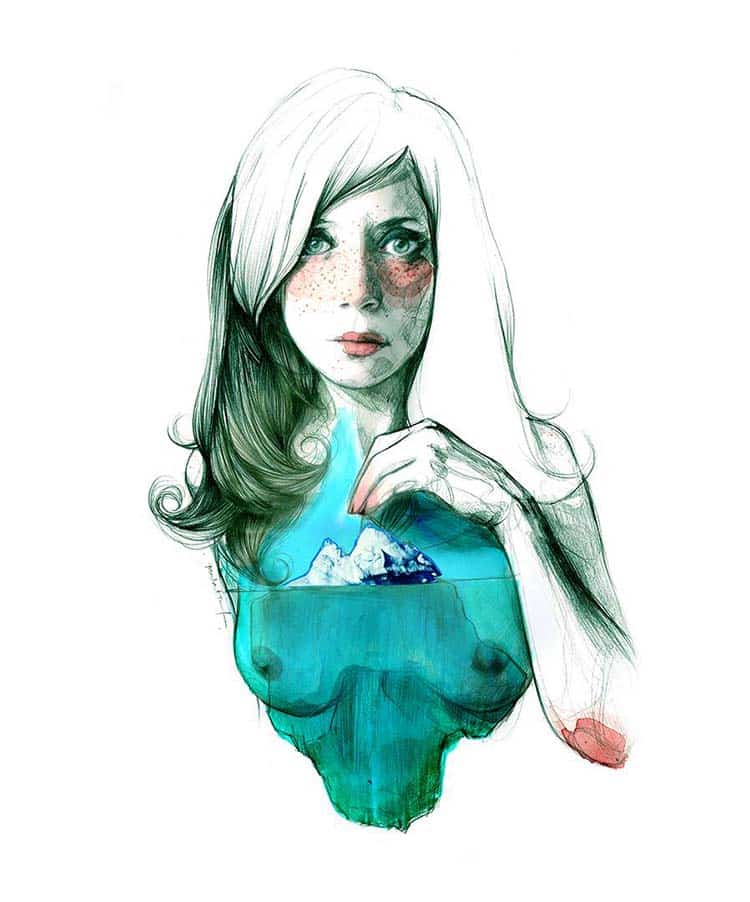

El reconocimiento de la obra gráfica de esta artista no es nuevo. Merecidamente lleva varios años siendo muy bien recibida y valorada, sobre todo por su faceta de ilustradora, habiendo expuesto en ciudades importantes de Europa y del otro lado del Atlántico. Una obra con rasgos muy personales, que nace del choque entre intensos instantes de color y brutales dosis de sombra, no sólo desde la perspectiva formal, también desde la propia esencia que se desprende de las pinceladas, trazos y manchas en la composición de los paisajes emocionales retratados. Da la sensación de que para esta creadora valenciana la morfología de los personajes que reproduce es tan sólo un peaje hacia sus adentros.

En su evolución artística, Paula Bonet, ha hallado un lienzo ideal y, tal vez, extraño para alguien que nace en la pintura y el grabado: sus indefinibles libros Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End, 813 y, especialmente, La sed. En ellos, la palabra emerge y se adhiere a la danza del grafito, la tinta, la acuarela, el aguafuerte o el óleo, para desembocar en abismos cotidianos, repletos de matices e influencias, a los que al lector se le exige tiempo y concentración para poder asomarse, y así alcanzar la recompensa de la mirada poética, más allá de poses y gafas de pasta. Esa poética tan herida por idiotas y farsantes. Esa poética tan fácil de nombrar como difícil de, siquiera, rozar. Pues bien, Bonet no sólo se aproxima. En determinados momentos, la alcanza en altas cotas, impregnada del aroma de múltiples voces inspiradoras del cine, la literatura y la música; de manera limpia y sutil, sin doblez ni engaño, en las antípodas de los pastiches posmodernos, casi siempre ridículos, que tanto abundan en la actualidad. Una apuesta no exenta de riesgo por la desnudez y el laberinto.