Hace poco más de un siglo, el país suomi vertebró su independencia a través de la música. Ahora consolida su exótica singularidad gracias a una prolífica red de espacios dedicados al arte contemporáneo.

A Steven Holl no le pusieron una estatua en Helsinki tras la inauguración del museo Kiasma hace ahora 20 años. A ojos de la crítica internacional, el fantástico edificio formado por dos volúmenes —uno recto y otro curvo— era toda una virguería y un ejercicio de coherencia con el objetivo inicial: ser un quiasma o cruce de ideas. Sin embargo, la acogida local fue fría por ser la primera construcción rompedora que se abría en la ciudad tras las creadas por Aalto y coetáneos, y por ese nacionalismo inherente a los finlandeses, que hasta entonces solo habían aceptado como obra extranjera el Teatro Sueco del estadounidense Eero Saarinen. Hoy en día, su emblemática forma y las exposiciones que ejercen de caballo de Troya para artistas nacionales, del Báltico y extranjeros, lo han convertido en un elemento querido e indispensable.

El Kiasma no fue el primero, pero sí el complejo galáctico y mediático que una generación de artistas necesitaba. Antes ya existían algunas casas más pequeñas y tímidas, pero era una labor titánica encontrar y fomentar a los artistas de estas latitudes. Una de las encargadas de esta tarea fue la Fundación Sara Hilden, institución nacida para el mecenazgo de jóvenes locales que, a finales de los setenta, se convirtió en todo un santuario en la ciudad de Tampere, gracias a un centro de arte que recuerda al Gulbenkian lisboeta por su mezcla armoniosa de brutalismo y vistas a la naturaleza. Aunque su presencia en la península de Särkänniemi está eclipsada por el parque de atracciones vecino, sigue siendo un reducto de arte —tanto finlandés como global— donde las obras hablan de la luz, de los bosques, de sus criaturas y de las noches.

Foto: Javier Zori del Amo

El papel como mecenas

Mänttä ni siquiera es una localidad. Hace unos años se anexionó a Vilppula para crear una ciudad aún invisible en el mapa finlandés. Y, sin embargo, en los últimos lustros se ha convertido en la capital inesperada del arte contemporáneo. Su primer paso fue organizar el Art Festival, una cita que cada verano llena una antigua fábrica de celulosa Pekilo de creaciones genuinamente finlandesas en torno a un leitmotiv que ha ido cambiando a lo largo de sus 23 ediciones. Pero hay otro protagonista en el boom cultural de esta ciudad lacustre. Se trata de la familia Serlachius, unos industriales que llegaron a finales del siglo XIX para convertir los bosques en papel de manera sostenible y que, en paralelo, fueron recopilando una interesante colección de arte finlandés y mundial. Desde 2014, el pabellón Gösta se levanta junto a la casa de la familia, a las afueras de esta localidad, para albergar todo lo que hasta este momento se guardaba en cajas fuertes: una colección de casi 13.000 obras. Su exhibición se realiza en dos partes: la permanente —que ocupa las paredes de la antigua mansión— y la temporal, que estalla en un novísimo edificio, obra del consorcio barcelonés MX_SI. Su idea enamoró al jurado del concurso internacional encargado de su convocatoria por integrar el entorno sin renunciar a la fotogenia. Decenas de premios y, sobre todo, la colocación en el mapa de este paraíso artístico-natural avalan su éxito.

Foto: Javier Zori del Amo

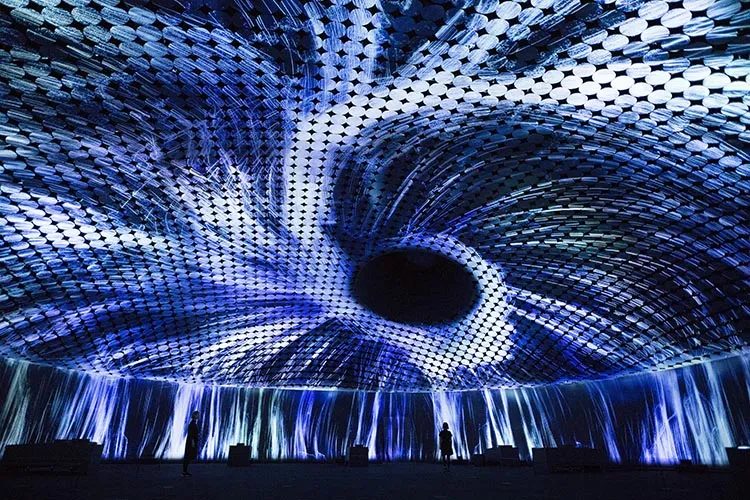

Volviendo a la capital, dos flamantes lugares brillan por su comunión con el arte contemporáneo. El primero es el hotel Saint George, un establecimiento que presume de tener el único Ai Weiwei expuesto en un espacio privado no artístico. El segundo es el museo Amos Rex, una obra de renovación creativa sorprendente que consta de dos partes. La primera, la modernización del complejo Lasipalatsi —proyectado por tres pupilos de Aalto—, que abrillanta su esplendor funcionalista. La segunda, una galería subterránea de bóvedas diseñadas por JKMM que en el exterior se convierten en claraboyas fascinantes, y que se estrenó el pasado agosto con una exposición espectacular del colectivo nipón teamLab.

Foto: Javier Zori del Amo